仲夏时节,蝉鸣阵阵。正午的阳光透过窗棂,温柔地落在老人布满皱纹的手上。她指尖轻轻划过一本泛黄的相册,停在一张黑白老照片上—照片中13岁的少女留着短发,穿着洗得发白的粗布褂子,略带腼腆地站在八路军重庆办事处的房前,眼神明亮如星。

老人名叫张珍,1930年12月在广州出生,历任八路军重庆办事处战士、第四后方医院(后改名为第四野战医院)卫生员,中央社会部二室干部。新中国成立前夕,她被调至公安部一局工作,直至1988年1月离休。

“回想早年,我和哥哥一路艰辛寻亲到重庆,加入革命大家庭后,心里就像揣着一团火。”老人指着照片娓娓道来,声音带着南方口音的温软,却字字透着硝烟淬炼过的坚韧。

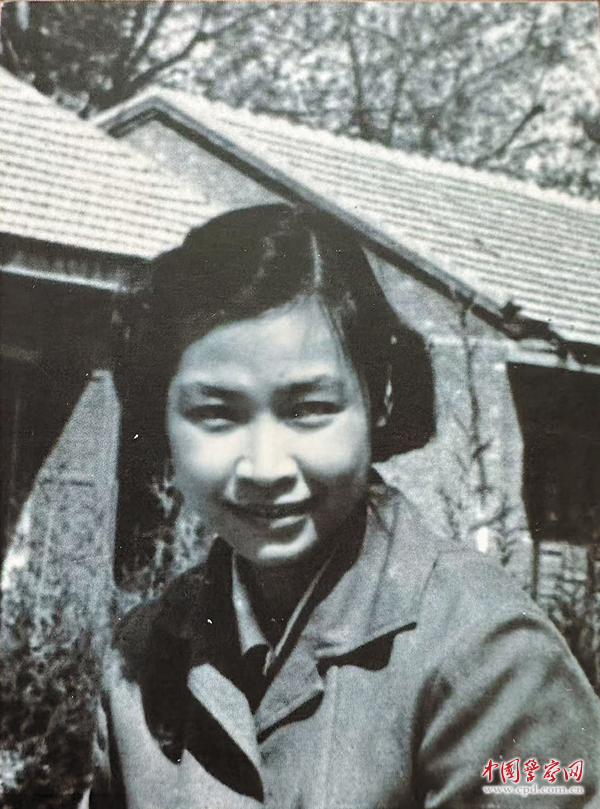

张珍1952年在公安部留影。(资料照片)

通向革命的千里寻亲之路

1938年的广州,珠江边的骑楼阴影里,8岁的张珍时常守在中药铺门口的小烟摊旁。彼时,日军占领广州,她的父亲经营的中药铺生意惨淡,只能摆个小烟摊维持生计。

小烟摊的香烟论根卖,几个铜板一根烟,多是卖给那些人力车夫和挑担的苦力。“那些拉车的师傅,干一天活挣不了几个钱,哪敢整条买烟!”老人的手指在膝头轻轻点着,仿佛又看到了当年的场景。

最害怕的是戒严,家家户户关门闭户,无人敢上街。1943年底的一个冬夜,张珍的父亲和祖母相继染上霍乱,不停地上吐下泻。“眼睁睁看着父亲没了。”老人的声音低了下去,“就剩我们几个孩子。”

父亲离世后,整个家像被抽掉了主心骨。继母带着小弟自寻出路,大姐照看小妹,13岁的张珍和18岁的哥哥决定去投靠早年在重庆参加革命的姐姐张颖。

从广州到重庆,地图上不过一指长,路途却艰险万分。兄妹俩先到广东韶关投奔叔叔,再按打听到的路线往广西桂林走。

“我们一路跋山涉水,鞋底子都磨穿了。”老人回忆道。有一次在渡口,一艘运货的木船愿意捎带他们,张珍的哥哥把身上仅有的一件像样的褂子送给船老大,换作两天的船费。过浅滩时,他们还得跳下船,在齐腰深的水里,帮忙推船艰难行进。

半年后到达重庆时,张珍满身疥疮、衣衫褴褛,哥哥的布鞋只剩个鞋帮,兄妹俩活像两个小叫花子。在化龙桥的八路军重庆办事处,穿灰布军装的同志端来热水,给他们洗澡,换上干净衣服。“那是我这辈子洗得最舒服的澡。”老人笑起来,眼角的皱纹堆成花,“在那里,没人嫌你脏,还给你饭吃。”

同志们的温暖和热情让张珍有了归属感,她义无反顾地走上了革命的道路。由于年纪尚小,她在办事处做杂工,帮忙整理图书室,哥哥则当上了仓库保管员。

“当时,姐姐张颖在重庆从事文艺界的统战联络工作,还参加了冼星海指挥的合唱团,出演《黄河大合唱》。”说到此处,老人情不自禁地哼唱起来:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮—”

延安窑洞里的“艰辛与富足”

1944年春天,张珍坐上了八路军重庆办事处派去延安的卡车。车厢里堆满物资,她和十几个年轻人挤在缝隙里,一路颠簸到了黄土高原,被分到延安中学学习。

校址在桥儿沟,旁边就是鲁迅艺术学院。学院附近有一个天主教堂,常有鲁艺的人在那里排戏。他们这些学生,一有空就去观看节目。

当时上课没有课本,他们就在地上用树枝写字;没有纸笔,就把生字写黑板上。张珍最喜欢语文课,老师是李大钊之女李星华。

课余时间,学校组织秧歌队下乡演出,张珍在一部名叫《石头开花》的剧中反串男角—她扮演的游击队队员把石头凿空,埋入炸药当地雷,敌人来了就引爆,仿佛石头“开了花”。老乡们坐在土坡上看得入迷,看完了还往她手里塞煮熟的土豆。

精神上虽富足,但生活很艰苦。一个窑洞住五六个人,夜间无照明,一年都洗不上澡。学习之余,张珍跟同志们经常有劳动任务,缝制军服、纺线织袜等。有一年,他们还参加了延安机场的修建工作,女生们担筐子运土石,男生们打夯干重体力活。

1947年,国民党军队进攻延安。张珍和同学们被分配到第四后方医院当卫生员。随着战事需要,他们经常要转移伤病员。那时的张珍,腰里常系着一枚手榴弹,跟着担架队在山沟里转移。

“老乡们问我是男娃女娃,我就拍拍腰里的手榴弹问他们,你看像啥?”剪了短发,穿着宽大军装的张珍,活脱脱像个假小子。

有次过小河,张珍发着高烧,仍在齐胸的水里扶着担架前行。“实在撑不住了。”她对护士长说。后来组织上把她送回学校,此时学校已迁至山西北部。1947年秋,中央社会部来校选人,张珍成为6名被选中的学生之一。

开国礼炮和红墙下的岁月

在山西刘王沟村的土窑洞里,张珍成了中央社会部二室的秘书。每天的工作是登记文件、传递情报。可别小看这些事—每份文件都可能关系着前线战事的胜负。

“我们当时的主任方志纯常说,内勤也是战场。”如今的张珍依旧记得那些寒风凛冽的夜晚,自己在煤油灯下伏在炕桌上抄写电报的场景。

1948年9月15日,张珍郑重地举起右拳宣誓入党,实现了多年来的梦想。半年后,他们跟着中共中央机关迁往北平,先到西柏坡附近的东黄泥村,再一路往东,迁至京郊的东北义园。

回忆起参与开国大典安保工作的那段经历,老人心情激动。“开国大典当天,我在天安门观礼台东侧入口处负责检票。能为典礼的顺利举行贡献微薄之力,我很是兴奋与激动!”

说到这里,她的眼睛亮起来,“我想起广州的香烟摊,想起延安的土窑洞,像做梦一样。”那天,广场上响起28声礼炮,张珍和战友们听着激动人心的声响,觉得所有的艰苦都值了。

新中国成立后,张珍一直奋战在公安战线上,负责重要文件的管理工作。后来,她还参与过多起专案侦破,荣立个人二等功、三等功,获得个人嘉奖。

流水岁月、沧桑风霜,华发丛生不改从警初心。如今,张珍的家里还摆着一本泛黄的相册。其中一张照片,是她在天安门广场前的留影,身后的人民英雄纪念碑巍峨矗立。

“现在国家越来越强盛,人民生活水平逐步提高,我今年也95岁了,儿孙满堂,身体健康,深感幸福。”老人合上相册,阳光正好落在她胸前的纪念章上,“我这一辈子,永远听党话,跟党走!”